„Literatur kann das Bedürfnis stillen, mehr zu sehen, zu erleben und zu fühlen.“

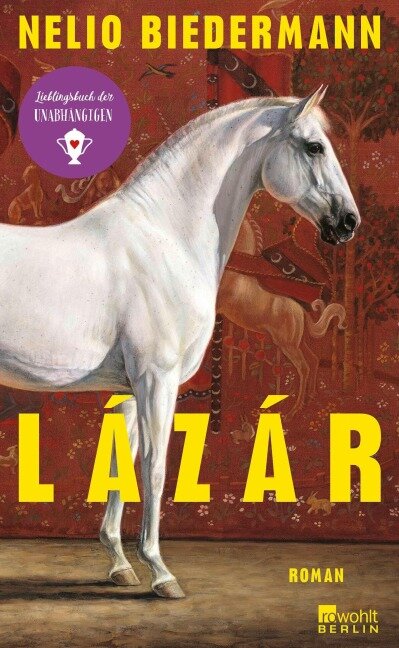

Buchhändler Stefan Jakubik von der Buchhandlung Sternkopf & Hübel in Celle sprach für schönerlesen mit Nelio Biedermann – über dessen Roman Lázár und die Kraft der Literatur.

Lieber Herr Biedermann, Ihr Protagonist Lajos verspürt eine Liebe zum Schreiben, einen regelrechten Zwang, Wörter zu Papier zu bringen. So zügig, wie Sie Romane verfassen, scheint es bei Ihnen nicht anders zu sein. Ist das so? Wie ist es dazu gekommen? Haben Sie heute schon etwas geschrieben?

Ja, dieses Bedürfnis, die Welt um mich herum festzuhalten, verspüre ich auch. Wobei bei mir die Freude, eigene Welten zu erschaffen und mein Inneres auszudrücken, hinzukommt. Aber zügig geht das nicht, es braucht Zeit.

Ihre Fabulierkunst lässt einen staunen. Wenn Sie anfangen, eine Geschichte zu schreiben, haben Sie schon eine Vorstellung im Kopf, wohin die Handlung treibt, oder haben Sie zunächst die Charaktere im Kopf?

Bei diesem Roman war der Handlungsrahmen durch das Historische gegeben. Meist beginnen meine Geschichten aber mit den Figuren und der Atmosphäre, der Welt, durch die sie sich bewegen. Wenn ich diese beiden Dinge und den richtigen Erzählton gefunden habe, entwickelt sich die Handlung im besten Fall wie von selbst.

Die Erzählweise von „Lázár“ erinnert in ihrer Farbigkeit an die großen Lateinamerikaner, es gibt im Buch auch Bezüge zu Schnitzler, Poe und Proust. Welche Autoren und welche Geschichten haben Sie besonders inspiriert?

In die damalige Zeit hineingeführt hat mich Joseph Roth mit seinem «Radetzkymarsch». Ich habe während des Schreibens aber auch Thomas Mann, Proust und E.T.A. Hoffmann gelesen.

All das schien ganz direkt mit der Geschichte meiner Familie zusammenzuhängen

Die bestehende, später untergehende und letztlich untergegangene KuK-Monarchie Österreich-Ungarn bestimmt den Kosmos des Romans. Was verbinden Sie mit der Welt des Habsburgerreichs?

Diese untergegangene Welt, die – gezeichnet von der Zeit – noch immer greifbar scheint in Budapest und Wien, hat mich schon früh fasziniert, die Prachtstraßen, die Denkmäler, der heruntergekommene Prunk. Aber auch die Spuren aus den Jahrzehnten nach dem Ende der Monarchie, wie etwa die Einschusslöcher aus dem Krieg und dem Ungarischen Aufstand, die mir mein Großonkel in den Fassaden der Palais zeigte. All das schien ganz direkt mit der Geschichte meiner Familie zusammenzuhängen.

Auch Ihre Familie stammt aus Ungarn. Was bedeutet Ihnen heute dieses Land?

Vor allem Budapest ist mir vertraut. Gleichzeitig ist mir bewusst, dass ich eine äußere Perspektive auf das Land habe, die mir aber auch geholfen hat, einen unvoreingenommenen Blick darauf zu werfen.

Ich wollte wissen, was für ein Leben man in den aristokratischen Kreisen geführt hat

Haben Sie für das Buch intensiv recherchiert? Wie haben Sie es geschafft, das Setting des Romans in Ungarn vor dem zeitgeschichtlichen Hintergrund so authentisch wirken zu lassen?

Die Recherche war intensiv und erfolgte auf verschiedenen Wegen, aber einen großen Teil des Stoffs trug ich schon immer in mir. Um ein Gefühl für die damalige Zeit zu kriegen, habe ich viel mit meinem Großonkel gesprochen, der diese noch erlebt hat und selbst in einem Schloss geboren wurde. Ich wollte wissen, was für ein Leben man in den aristokratischen Kreisen geführt hat, was man aß, welche Zeitungen und Bücher man las, womit man wirtschaftete und wie man seine Kinder erzog.

Romane zu lesen, erst recht Romane zu schreiben, scheint für viele Menschen heute – erst recht in Ihrem Alter – eher aus der Zeit gefallen zu sein. Was sagen Sie denen?

Ich glaube, Michel Houellebecq hat einmal gesagt, dass der Mensch ein zu komplexes Wesen ist, um nur ein Leben zu führen. Literatur kann dieses Bedürfnis, mehr zu sehen, zu erleben und zu fühlen, stillen.

Ich danke Ihnen sehr für das nette Gespräch!